令和七年、2025年!今年は大阪万博だそうで~

久しぶりのポタは久しぶりの大和高田に、我が蔓編の師匠を思い~

奈良はええなぁ~

水運や綿花の繁栄の名残~

竹ノ内街道の終着点、静御前の終焉の地や式内大社沢山!

梅は咲いたか桜は未だかいなの時期

前には~今回は、浮ドンと膝栗毛!

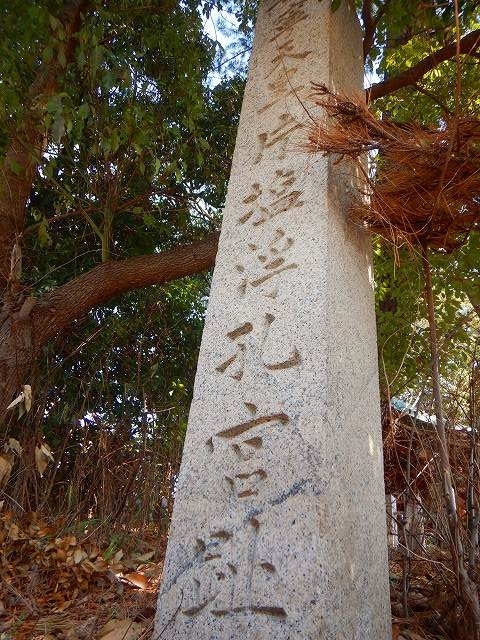

大和高田片塩町(石園座多久虫玉神社(龍王宮)) 04

だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し~

お互い久しぶりの自転車ポタ~相棒自転車は…

パナソニックダイヤモンドキャンピングとUFO先生号

※マウスポインターを置いてください。

撮影:令和七年03月20日

UP日:令和七年03月24日

曙町附近 ※ |

R168 ※太神宮の高燈籠 前には~ |

前に見た煙突~ ※脇の路地に~ |

好きなんですわ~ ※JR和歌山線と 近鉄南大阪線の高架 |

高田市駅 ※高田市駅前商店街 アーケード |

高田市駅より鍛え50m程離れた 神社正面より。 ※大和高田市唯一の式内社 |

大阪場所なんです。 錣山部屋(しころやまべや)は、日本相撲協会所属の相撲部屋。 現在は二所ノ関一門に所属している。 2002年9月場所限りで現役を引退して、以降は井筒部屋の部屋付き親方となっていた 年寄・20代錣山(元関脇・寺尾)が、2004年1月27日付で2人の内弟子を連れて 井筒部屋から分家独立して錣山部屋を創設した。 2023年12月17日、20代錣山が死去した。 20代錣山の生前に、部屋付き親方の19代立田川(元小結・豊真将)を 後継とする意向も示されていた事から、19代立田川が師匠代行として 翌2024年1月場所まで指揮した後、2024年2月23日付で21代錣山を襲名、 正式に部屋を継承した。 (Wikipediaより) |

境内整備中 ※拝殿舎正面 |

拝殿舎正面扁額 ※見返って~ |

本殿舎脇から~ ※石燈籠部品が~ |

絵馬 ※金鼓 大倉本家について 奈良県香芝市にある大倉本家は1896(明治29)年の創業以来、 大部分の酒を山廃で造り続けています。 最盛期は6,000石と地域を代表する製造規模だったものの、 2000年秋からは休造が続いていました。 しかし4代目の現蔵元・大倉隆彦さんが2003年に造りを再開。 (SAKE Street HPより) |

境内摂社多数 ※社務所 |

手水舎 ※戎様の絵馬 |

伝承 静御前縁の地 ※静御前(しずかごぜん、生没年不詳)は、 平安時代末期から鎌倉時代初期の女性白拍子。 母は白拍子の磯禅師。源義経の妾。 大和高田市の磯野は磯野禅尼の里で、 静御前も母の里に戻って生涯を終えたとする伝説が伝えられる。 (Wikipediaより) |

多くの石燈籠 |

安寧天皇(あんねいてんのう、旧字体:安寧󠄀天皇、 綏靖天皇5年 - 安寧天皇38年12月6日)は、 日本の第3代天皇(在位:綏靖天皇33年7月3日 - 安寧天皇38年12月6日)。 『日本書紀』での名は磯城津彦玉手看天皇。欠史八代の1人であり、実在性については諸説ある。 神渟名川耳天皇(綏靖天皇)の皇子。母は事代主神の娘の五十鈴依媛命(『日本書紀』)。 兄弟に関する記載は『日本書紀』『古事記』共にない。父帝が崩御した年の7月に即位。 即位2年1月、片塩浮孔宮(かたしおのうきあなのみや)へ都を移す。 即位3年2月、鴨王(事代主神の孫)の娘の渟名底仲媛命を皇后として息石耳命、 大日本彦耜友尊(後の懿徳天皇)、磯城津彦命を得た。即位38年、崩御。 片塩浮穴宮の伝説地については、次の3説がある。 1.奈良県橿原市四条町付近 (『帝王編年記』『和州旧跡幽考』) 2.奈良県大和高田市三倉堂・片塩町 (『大和志』『古都略紀図』) 3.大阪府柏原市 (『古事記伝』『大日本地名辞書』) 安寧天皇前後の諸宮が全て奈良盆地の中に位置することから、 候補としては第1・2説が有力視されるが明らかでない。 大和高田市では石園座多久虫玉神社境内に「片塩浮孔宮阯」碑が建てられている。 なお、現在の大和高田市に残る「片塩」「浮孔」といった町名・施設名(例:浮孔駅)は、 全て第2説を基にした近代以降の復古地名となる。 (Wikipediaより) ※ |

先へ~ |

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights |