曽我川緑地横目に~

※

|

上流側

曽我川(そががわ)は、奈良県中西部を流れる大和川水系の一級河川。

奈良盆地西部を多く北流する大和川の支流の一つで、中流域では最大の支流である。

古代には宗我川と綴った。

また重阪川(上流渓谷部)、百済川などの異称もある。

(Wikipediaより)

※下流側

|

金剛葛城の峯を望みながら~

※梅の花に見送られて~

|

曲川の集落

※

|

あれは神社?

※旧村の面持ち路地

|

着く前に金橋神社サン

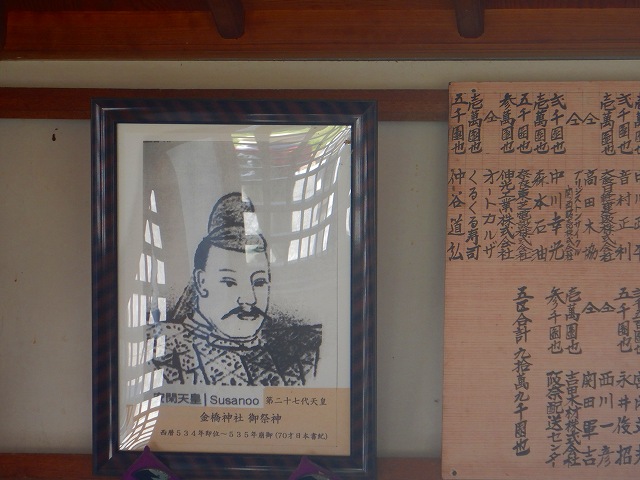

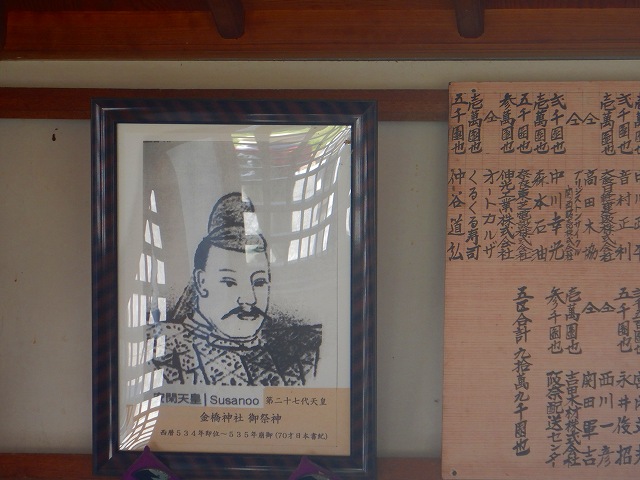

※安閑天皇(あんかんてんのう、

466年?〈雄略天皇10年?〉 - 536年1月25日?〈安閑天皇2年12月17日〉)は、

日本の第27代天皇(在位:531年3月10日?〈継体天皇25年2月7日〉

- 536年1月25日?〈安閑天皇2年12月17日〉)。

都は勾金橋宮(まがりのかなはしのみや。現在の奈良県橿原市曲川町か)。

なお、1889年から1956年まで存続した「金橋村(高市郡)」(現、橿原市)は、

この宮号による近代の復古地名であった。

金橋村がなくなった今でも駅名(JR金橋駅)や小学校名、郵便局名等々にその名を留めている。

513年に立太子され、48歳で皇太子となる。

継体天皇の後を受けて、66歳にして即位したが、わずか4年で崩御した。

『古事記』では乙卯年(535年)3月13日に崩じたとされる。

安閑天皇の治世の出来事として『安閑記』に、関東から九州までの屯倉の大量設置と、

41箇所の屯倉の名が列挙され、これに伴う犬養部の設置が記されている。

なお、『日本書紀』に引く「百済本記」によれば、531年頃に天皇と

太子・皇子が共に薨去したという所伝があるという。

このことから、継体天皇の崩御後、安閑天皇・宣化天皇の朝廷と欽明天皇の朝廷が並立し、

二朝間で内乱があったのではないかとする説もある(「辛亥の変」説)。

後世、神仏習合の教説で蔵王権現と同一視されたため、明治時代の神仏分離以降に、

従来蔵王権現を祭神としていた神社で安閑天皇を祭神とし直したところが多い。

(Wikipediaより)

|

正面から~

※境内は整備されています。

|

扁額

※

|

安閑天皇金橋宮跡碑

※手水鉢

|

拝殿舎と本殿舎

脇から~

※大きな樹の名残~

|

見返って~

※拝殿舎正面撮影中

|

拝殿舎扁額

※内部には大きな絵馬が~

|

本殿舎正面

※社殿前狛犬

|

武者絵

※唐人像

|

御祭神

※お邪魔しました~

|

旧村路地へ~

※段倉

|

先へ~

※

|

大きな家屋も~

※マイ橋も~

|

魚の骨型路地

※

|

浄土真宗大谷派の寺院だそうです。

火灯窓・花頭窓(かとうまど)は、おもに日本の、

寺社建築・城郭建築・住宅建築などに見られる、上枠を火炎形(火灯曲線)または、

花形(花頭曲線)に造った特殊な窓である。

ほかに、華頭窓、架灯窓、瓦灯窓などと表記する。

また、石山寺の「源氏の間」に見られることより通称「源氏窓」ともいう。

(Wikipediaより)

※私が持っていると思っているすべてが借物…

なるほど~

|

親鸞聖人御奮跡當寺碑

※

|

鐘楼

※銘は見えない~

|

石垣で1段高く~

河川横の曲がった河川脇の地区

※先へ~

|

飾り瓦

戎像

※

|

煙抜き家屋

※浮ドン撮影

|

大きな御家

※土蔵は嵩上げされて~

|

タバコ屋さん兼ねた簡易郵便局

※向いに地蔵尊

|

浮ドン撮影

怪しいですね。。

※道路里程標

|

丸ポスト

どちらも現役

※浮ドンも~

|