令和七年、2025年!今年は大阪万博だそうで~

久しぶりのポタは久しぶりの大和高田に、我が蔓編の師匠を思い~

奈良はええなぁ~

水運や綿花の繁栄の名残~

竹ノ内街道の終着点、静御前の終焉の地や式内大社沢山!

梅は咲いたか桜は未だかいなの時期

前には~今回は、浮ドンと膝栗毛!

橿原市曽我町(宗我坐宗我都比古神社) 01

だからいつもの神社・仏閣と路地・旧村探し~

お互い久しぶりの自転車ポタ~相棒自転車は…

パナソニックダイヤモンドキャンピングとUFO先生号

※マウスポインターを置いてください。

撮影:令和七年03月20日

UP日:令和七年03月23日

ヤンマン 寂しくなります~泣 ※いざスタート! |

地元ナンバーが多く走る道を… ※ |

近鉄大阪線踏切を~ ※ |

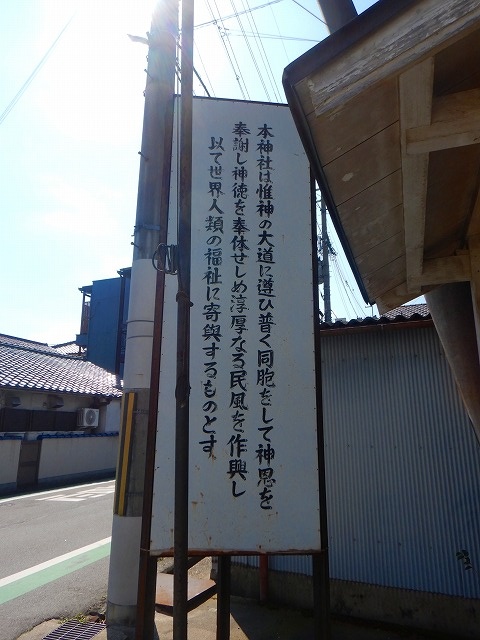

踏切渡ったところに~ 宗我坐宗我都比古神社サン ※飛鳥時代に活躍した豪族、 蘇我氏の始祖を祭る宗我坐宗我都比古(そがにますそがつひこ)神社(橿原市)は、 蘇我氏の本拠地として有力な曽我町に鎮座します。 この周辺の古名は「蘇我」だったとも伝わります。 社伝によると、大和朝廷初期に活躍した武内宿禰(たけのうちのすくね)の第3子、 石川宿禰(いしかわのすくね)が大阪河内から移り、姓を蘇我と名乗ったとされます。 推古天皇(在位592~628年)の時代に大臣の蘇我馬子(そがのうまこ)が社殿を造営し、 石川宿禰夫妻を祭ったのが神社の起源とされ、 祭神は石川宿禰夫妻の宗我都比古大神(そがつひこおおかみ)と 宗我都比売大神(そがつひめおおかみ)です。 また、祭祀(さいし)組織として一族は「宗我座」を、 地域住民は「神町(しんまち)座」「宮座」「宮元座」を作り、 今も秋祭り(10月中旬)の祭事の一部を担います。 祈年祭(御田祭)は2月中旬、御例祭は10月6日に行われ、 本神社は地元から「曽我ンさん」と呼ばれ、親しまれています。 (tetsudaブログ「どっぷり!奈良漬」より抜粋) |

力石? ガレージ脇が気に成ります。 ※ |

式内大社 この日1社目 ※曽我氏なんですね。 |

歌碑 光って読めん… ※お百度石 |

この間を走るんでしょうか? 参道風景 ※手水鉢 |

狛犬 阿 ※吽 |

砂岩でしょうか? 迫力ある~ 阿 ※吽 |

銘は? ※見返って~ |

境内には稲荷社も~ ※ |

稲荷社脇に 摂社八坂神社サン ※戎神社サン |

拝殿舎 ※ |

ガレージ?と思えば 神輿の格納庫 ※本殿舎脇から~ |

檜皮葺が美しい~ 春日造でしょうか? ※背面から~ |

梅は満開 ※ |

杉も植えられています。 サンシュユの花も~ ※本殿舎前 |

立派な神輿 前には~ 由来を伺いたいですね。 ※ |

拝殿舎も 檜皮葺の破風 ※社務所 |

何?と思えば 石燈籠の宝珠~ ※参道見返って~ |

ケヤキでしょうか? ※洞が~ |

昭和3年 ※御大典記念 昭和天皇の即位記念 大正15年(1926)12月25日大正天皇が崩御すると、皇太子ひろひと裕仁親王は 直ちに天皇の位を受け継いで(せんそ践祚と呼びます)、 元号を「昭和」と改めました(改元)。平成の始まりの際もそうでしたが、 昭和という元号も新天皇も、大正天皇の闘病生活・ほうぎょ崩御(大正15年12月25日)・ りょうあん諒闇(喪中。ほぼ1年間)という陰うつな雰囲気の中で始まりました。 天皇の死と新天皇の誕生とが一体であったため、新しい「御代」を祝おうにも なかなか祝いづらい中でのスタートでした。 こうした事情や世情不安などもあって、やがて先帝の喪の明けた 昭和3年(1928)に挙行された即位礼(ごたいれい御大礼)を始めとする 一連の儀式(ごたいてん御大典と呼ばれました)は、 暗い雰囲気一切を吹き飛ばすかのような国家の慶事となりました。 (名古屋市博物館HPより) |

|

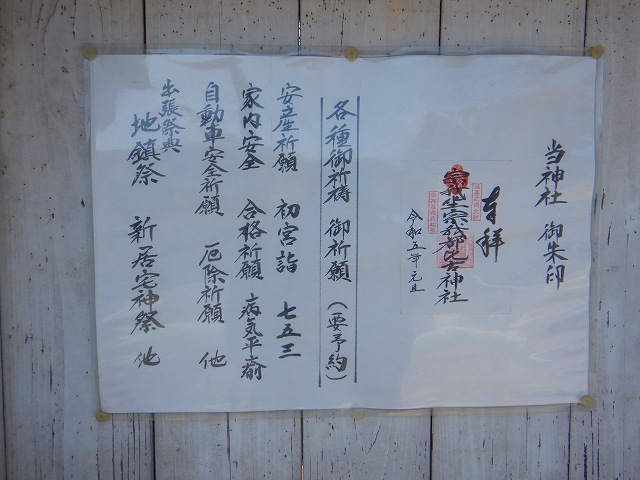

御朱印 ※次へ~ |

曽我川目指して~ ※ |

おー 桜が~ ※ |

曽我川緑地 ※ |

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11 12

13 14 15 16

| Copyright c 2003 Office Young Moon. All Rights |